本辑至善暑期精彩回顾,聚焦至善生2025年暑期海外研学项目,推出至善生境外学习感言。两名优秀至善学子经选拔,成功入选江苏省教育厅首期“鲲鹏计划”,获得赴境外一流高校短期研修的机会。“鲲鹏计划”立足教育强省建设目标,依托与世界顶尖高校的合作,旨在培养具有国际视野、创新精神与家国情怀的拔尖创新人才。

从香港中文大学到墨尔本大学,她们沉浸于国际化教学环境,在真实语境中提升英语沟通与跨文化理解能力,拓宽全球思维视野。崭新的学习生活环境,进一步锻炼了她们的适应力、规划力与人际交往能力。

“怀揣初心,浴光而行”。至善学子在体验异国文化、参访地标建筑的同时,持续提升观察、思考和沟通能力,以孜孜不倦的好学之情、勇于探索的创新之力将知识收入囊中。

人文学院—陈懿杨

解构·碰撞·思辨:AI时代STEM教育的实施启示

引言:近日,为期三周的墨尔本大学“AI赋能的STEM创新教育”海外游学项目圆满结束。作为一名小学教育专业的学生,我深刻体会到此次项目不仅拓展了我的国际视野,更通过多元文化的交流碰撞,带来对教育创新、教师角色与个人成长的深入思考。

一、洞察与启发:多元生态下的教育实践

澳大利亚灵活的教育体系给我留下了深刻印象,职业教育与高等教育通过高效的学分互认机制,为学生提供多元化成才路径。小班化教学、分层教学与多元文化融合教学等实践,充分体现其教育生态的多样性。在整个项目中,我始终关注的是,如何将澳方教育精髓与我国实际相结合,推动AI赋能STEM教育的本土化实施。

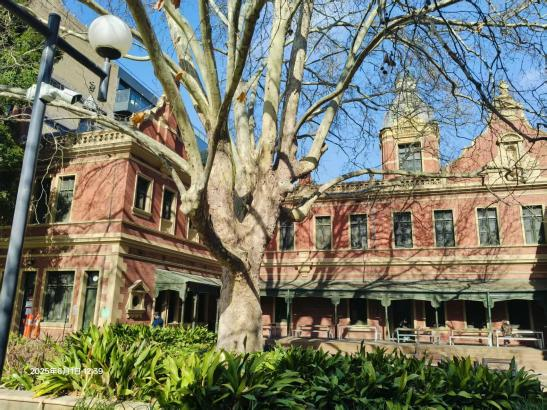

图1 墨尔本大学

图1 墨尔本大学

图2 项目结业仪式

二、透明化设计:激活元认知的教学艺术

“高效的STEM学习,绝非止步于完成一个项目,关键在于让学生从‘知道做什么’穿透到‘理解为何做’。”墨尔本大学艾米丽·罗切特博士以“肥皂泡泡的科学与文化”为主题的示范课,让我体会到“设计透明化”的教学艺术。她从用本土植物制作泡泡、用画笔记录形态,到围绕“原住民知识版权”展开辩论,每一个环节结束后,她都会即时解析其设计意图:关联文化、分层教学、渗透科学方法、培养批判性思维.....这种让思维目标“显性化”的方式,使学生们不仅能沉浸于动手乐趣,更能清晰感知自身能力的生长点,实现了“做”与“思”的融合升华,让学习真正升维为主动建构。

图3 学生体验STEM课程,利用microbit测试土壤酸碱度

三、真实问题与多元碰撞:淬炼能力的核心场域

本次研学强调以真实复杂的问题作为学习起点。参访布兰伍德公园小学时,校长指出:“STEM教育应源于真实且复杂的问题,自然融合多学科视角,而非形式化的学科拼凑。”

图4 参访中小学

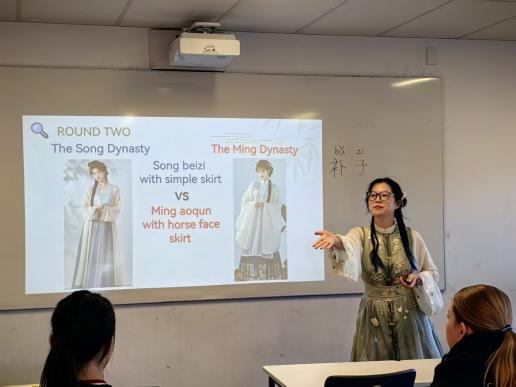

图5 师范生进行教学实践

在最终团队汇报中,我与理学、气象等专业队友协作,深刻体会到教育是沟通、激发与协作的艺术。跨学科思维带来的“非标准”创新,让我认识到,教师不应是“标准答案的捍卫者”,而应成为“多元思维的引导者”,在包容差异中平衡严谨与创新。

四、理性看待AI:赋能思维培养的工具本位

项目中,同学们接触了多种AI赋能教育的创新应用,从智能对话机器人到知识谱曲软件。我深刻认识到,AI是服务STEM教育目标的工具,其核心始终应指向学生创新与批判思维的培养——即便没有AI,只要课程设计契合该目标,仍是成功实践。这种审视本身,即是批判性思维的体现。

墨尔本之行不仅拓展专业视野,更是一场温暖的文化相遇。从教师的倾囊相授、随行老师的悉心照料,到市民的友善笑容,处处洋溢的“人的温度”,让我深信:无论技术如何变迁,教育的本质始终是人与人之间的照亮与成就。

法学院-周彤烨

引言:2025 年 7 月 13 日,我作为江苏省优秀大学生奖学金项目成员,赴香港中文大学开展了为期21天的“全球经济财务洞察”暑期研修。这段经历不仅拓宽了我的学术视野,更在多元文化与团队协作中,带来深刻的认知蜕变与成长感悟。

一、案例课堂:在商业迷雾中锻造分析利器

在首堂案例课上,我们聚焦顺丰控股2023年财报。面对庞杂的数据,教授一针见血地指出:"不要被利润表的数字迷惑,顺丰的护城河,在于其覆盖全国的智能分拨网络。"这句话彻底刷新了我对企业分析的理解。随后在中国工商银行案例中,通过对比其在香港与内地的业务结构,我深入理解了离岸金融中心的运作逻辑与价值。

二、能力跃迁:从独立探索到团队绽放

为完成行业分析报告,我广泛搜集图书馆的纸质资料与数据库的电子文献,在历史数据与最新监管政策的对比中,我学会了以纵深视角洞察现实问题,提升了信息整合与价值提炼的能力。

最难忘的是小组汇报准备阶段。组员来自不同高校和专业:金融背景的同学善于建模,经济专业的同学专注宏观分析,而我则从法律角度切入。经历多轮讨论甚至激烈辩论,我们最终确立了“以财务数据为骨架、商业模式为血肉”的报告框架。全英文演讲与答辩环节,不仅锻炼了我的语言表达与临场应变能力,更让我体会到团队智慧的力量——差异无须消弭,而应在碰撞中融合成更全面的视角。

三、文化浸润:在多元碰撞中重构认知地图

教学模式的差异带来更多启发。港中大的教授们似乎都有将复杂理论通俗化的魔力:用赛马投策解析博弈论,借“代购价差”讲解汇率波动,甚至以股市钟声揭示金融市场的“人的本质”。这种将抽象理论与现实场景紧密连接的授课方式,让课堂永远充满惊喜。

周末的文化探索成为认知升级的延伸:中环的传统与现代交融、黄大仙祠中信仰与经济的交织、维多利亚港的航运图景,以及大馆的历史艺术展览,让我对香港的多元文化与社会结构有了更立体的认识。

四、结业与启程:带着全球视野回归本土实践

结业典礼为这三周画上圆满句号。当从港中大教授手中接过结业证书的那一刻,我不仅感到荣誉,更充满感激。21天的高强度学习与交流,让我深刻认识到在全球化的今天,必须具备跨文化、跨领域的综合分析能力。真正的国际视野,不在于远行本身,而在于如何将多元视角转化为回归后的实践与创新。

香港中文大学的研学生活虽已落幕,但它带给我的影响却如繁星闪烁,将持续照亮我前行的道路,激励我在追梦路上不断奋进,用所学知识为社会发展添砖加瓦,书写属于自己的精彩篇章。